南通市关于保护公民个人信息工作的调查反馈

来源: 市公安局 发布时间:2025-05-28 字体:[ 大 中 小 ]

为全面了解掌握我市居民保护自身个人信息意识和防范非法侵害能力状况,进一步加强治理新型侵犯公民个人信息犯罪力度,形成打击和预防的合力,维护人民群众合法权益,本站于2025年4月23日至5月23日开展南通市关于保护公民个人信息工作的问卷调查,本次结果反馈如下:

一、调查结果

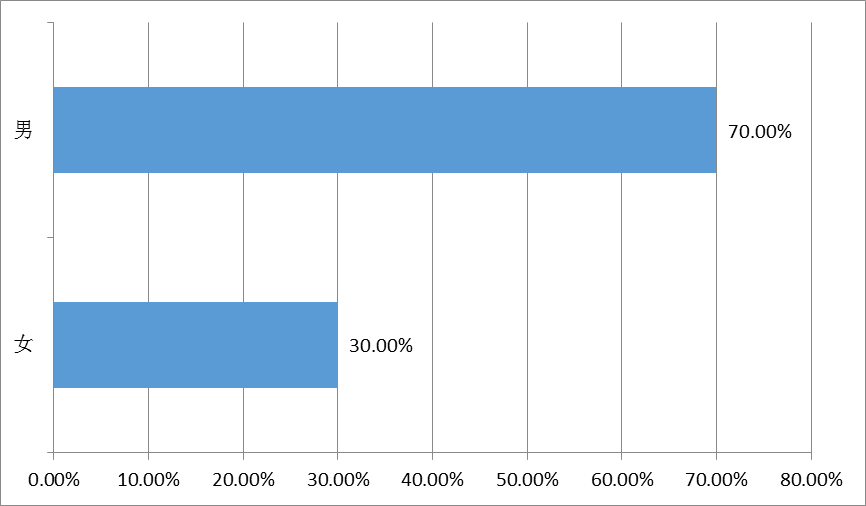

1.您的性别?

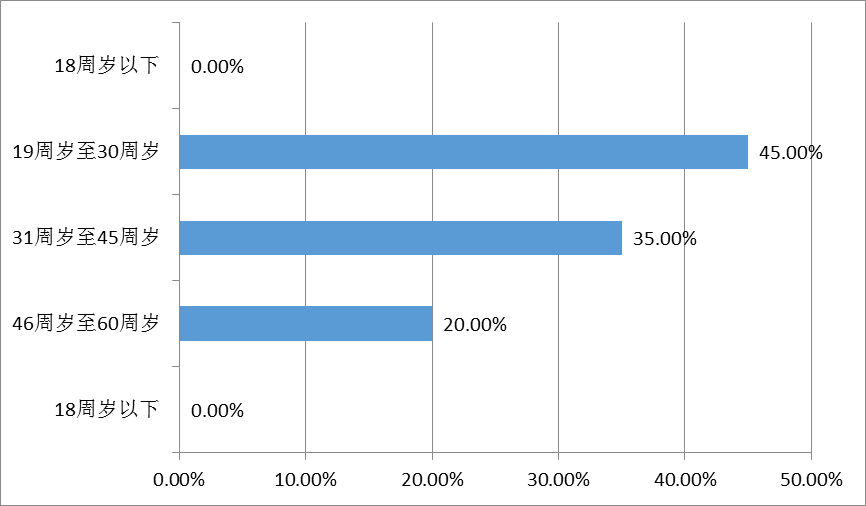

2.您的年龄?

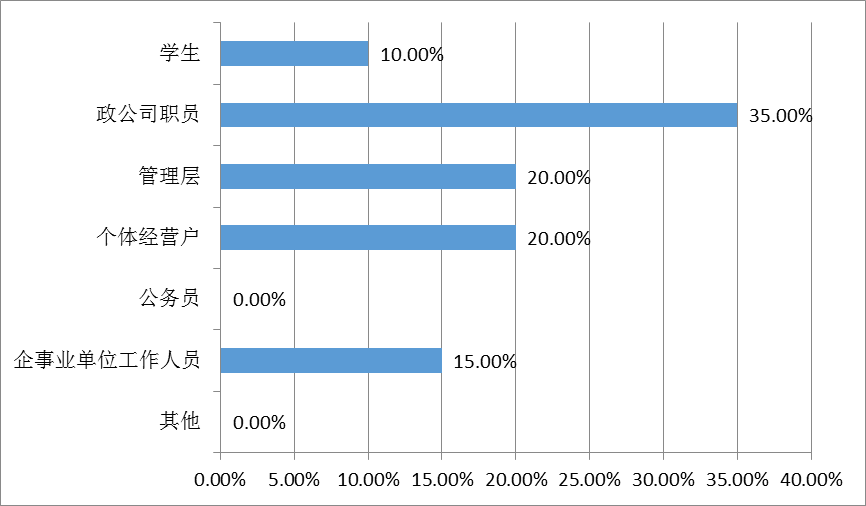

3.您的职业?

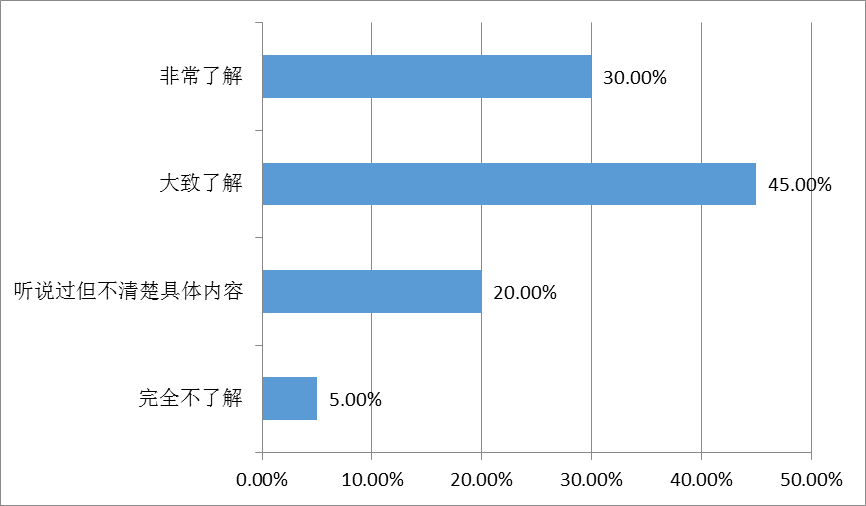

4. 您是否了解《中华人民共和国个人信息保护法》的相关内容?

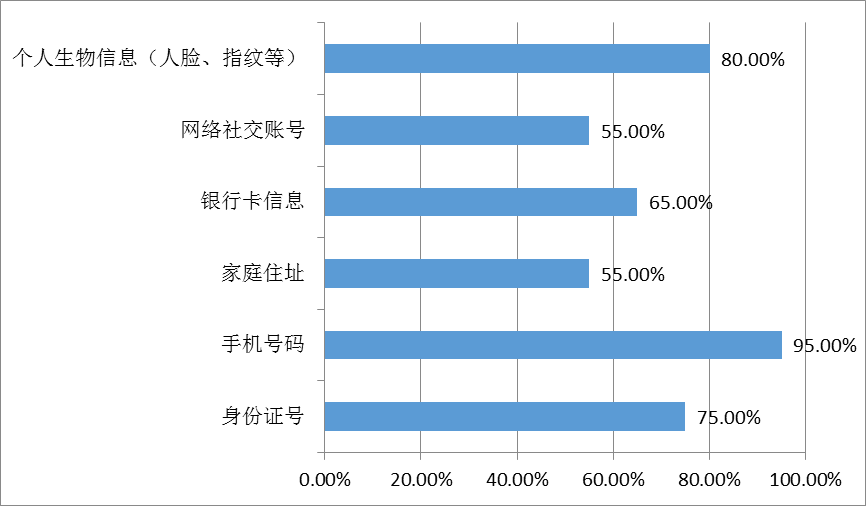

5. 您认为日常生活中哪些个人信息最容易被泄露?(多选)

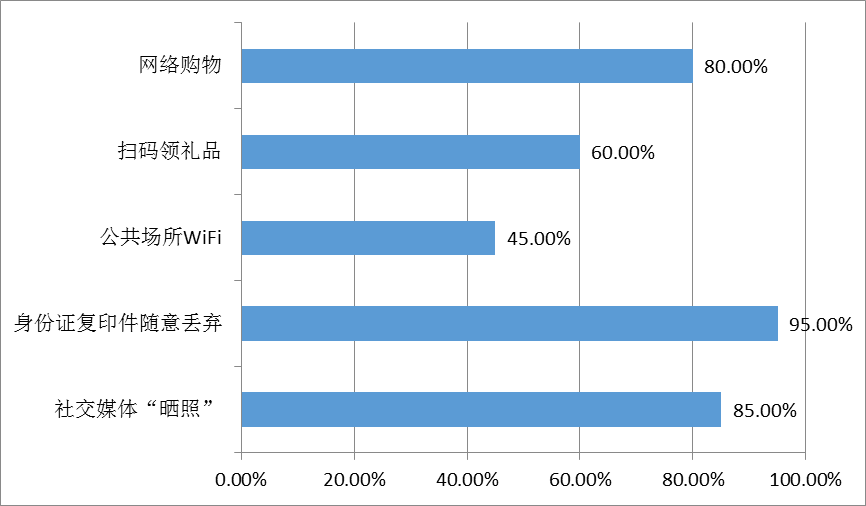

6. 您认为以下哪些场景容易泄露个人信息?(多选)

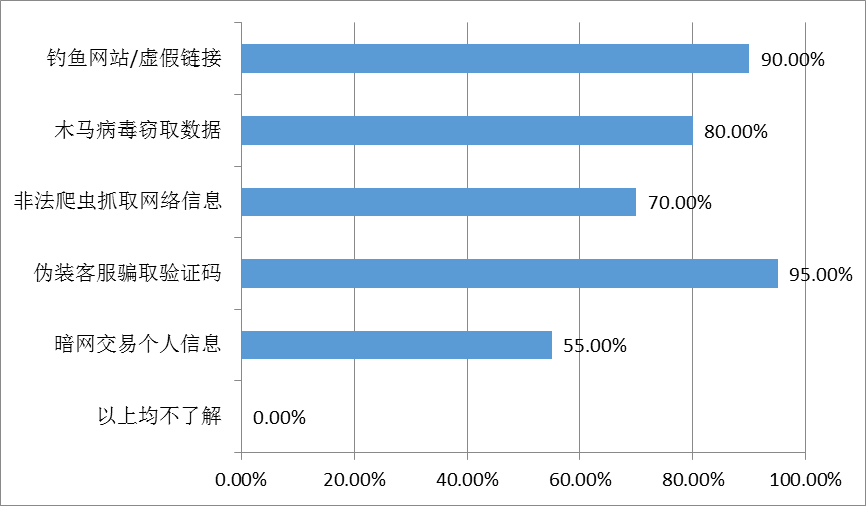

7.您是否了解以下常见的网络侵犯个人信息手段?(多选)

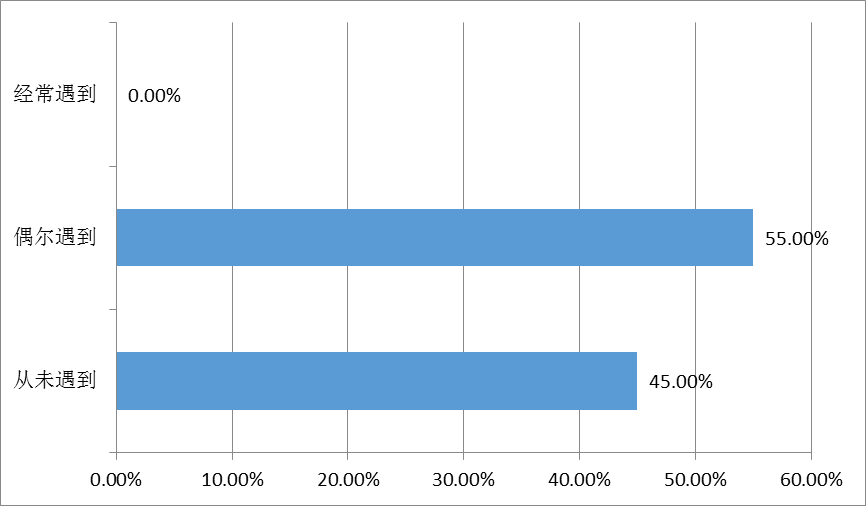

8. 您是否曾因个人信息泄露而遭遇骚扰电话、诈骗短信或网络诈骗?

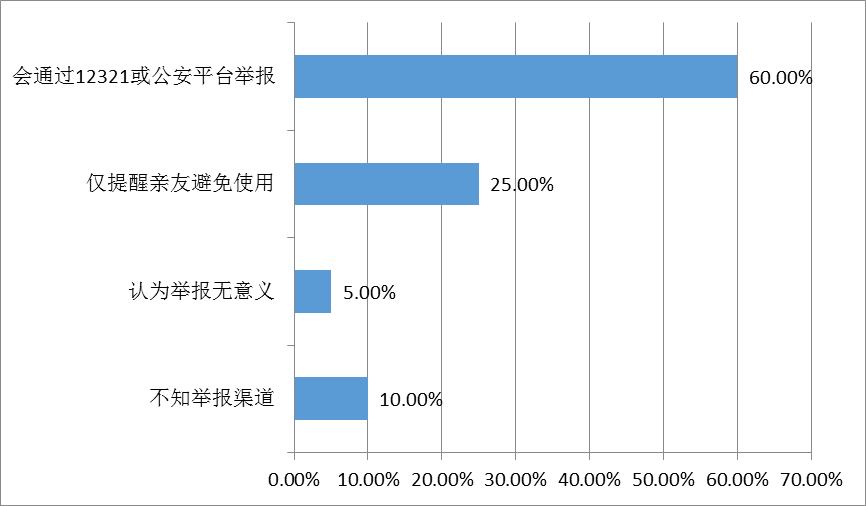

9. 发现疑似非法收集个人信息的网站或App时,您是否会主动举报?

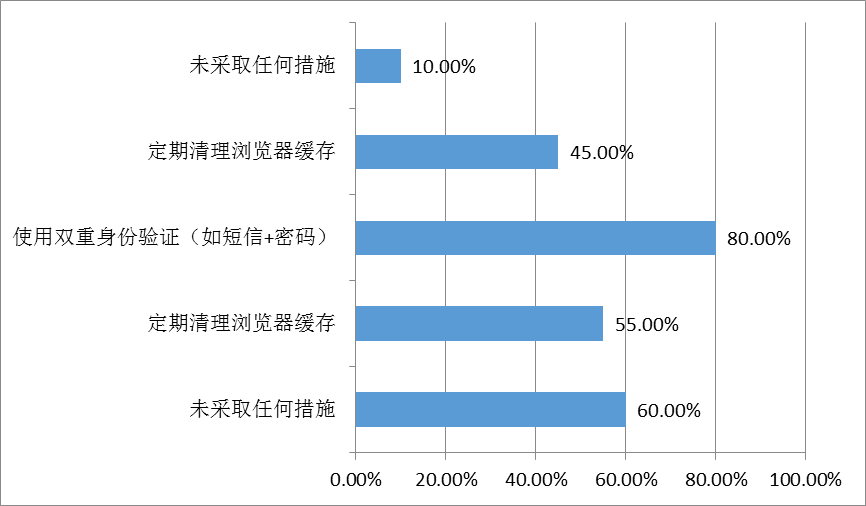

10. 您是否采取过以下措施防范网络个人信息泄露?(多选)

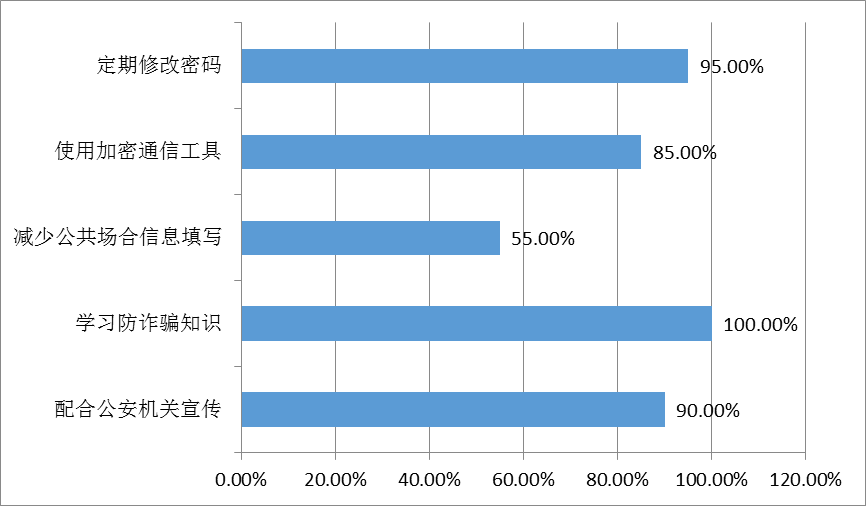

11. 您认为以下哪些措施能有效保护个人信息?(多选)

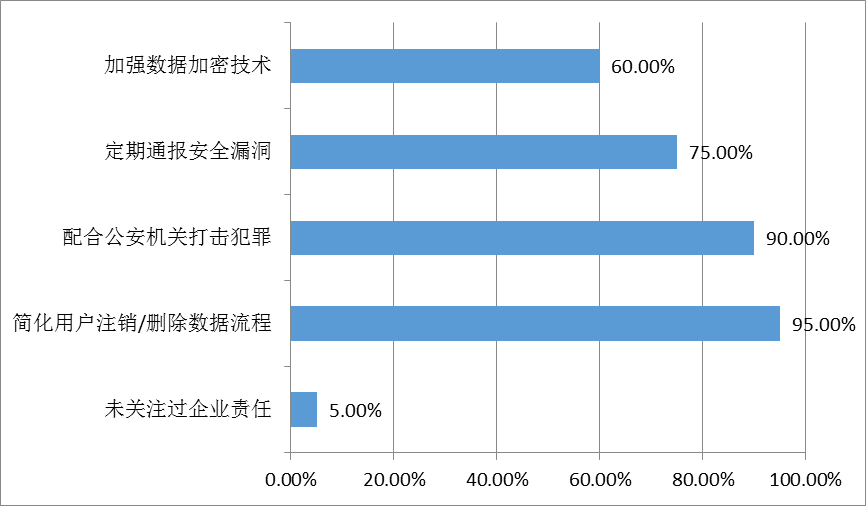

12. 您认为网络平台在防范用户信息泄露中应承担哪些责任?(多选)

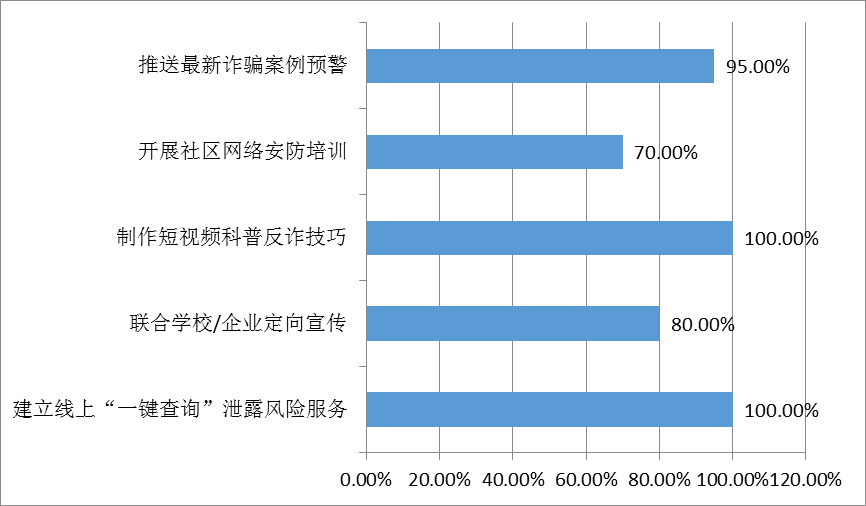

13. 您希望公安机关如何加强网络个人信息犯罪防范宣传?(多选)

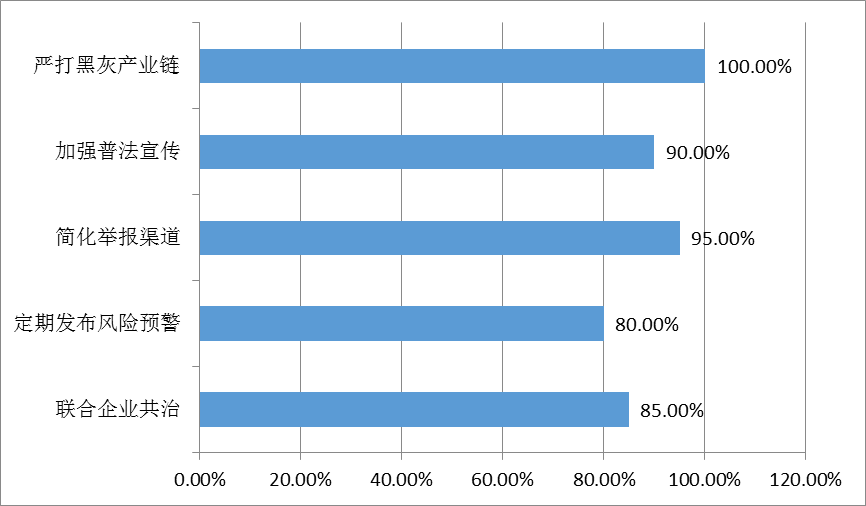

14. 您认为公安机关在个人信息保护中应重点加强哪些工作?(多选)

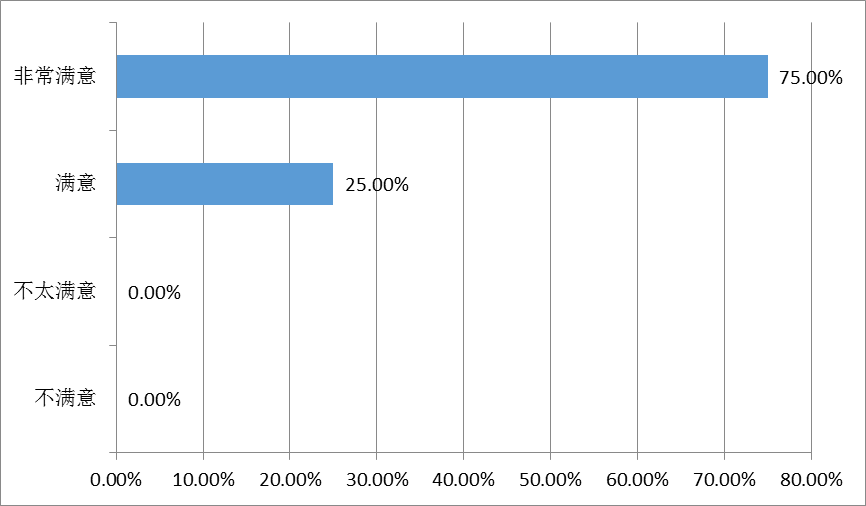

15.您对公安机关保护公民个人信息工作是否满意?

二、结果分析

本次调查参与者中,有30%的人非常了解《中华人民共和国个人信息保护法》的相关内容;有45%的人大致了解《中华人民共和国个人信息保护法》的相关内容;有20%的人听说过《中华人民共和国个人信息保护法》但不清楚具体内容;有5%的人完全不了解《中华人民共和国个人信息保护法》的相关内容。

本次调查参与者中,有75%的人认为日常生活中身份证号最容易被泄露;有95%的人认为日常生活中手机号码最容易被泄露;有55%的人认为日常生活中家庭住址最容易被泄露;有65%的人认为日常生活中银行卡信息最容易被泄露;有55%的人认为日常生活中网络社交账号最容易被泄露;有80%的人认为日常生活中个人生物信息(人脸、指纹等)最容易被泄露。(多选)

本次调查参与者中,有0%的人经常遇到因个人信息泄露而遭遇骚扰电话、诈骗短信或网络诈骗;有55%的人偶尔遇到因个人信息泄露而遭遇骚扰电话、诈骗短信或网络诈骗;有45%的人从未遇到因个人信息泄露而遭遇骚扰电话、诈骗短信或网络诈骗。

本次调查参与者中,有95%的人认为定期修改密码的措施能有效保护个人信息;有85%的人认为使用加密通信工具的措施能有效保护个人信息;有55%的人认为减少公共场合信息填写的措施能有效保护个人信息;有100%的人认为学习防诈骗知识的措施能有效保护个人信息;有90%的人认为配合公安机关宣传的措施能有效保护个人信息。(多选)

本次调查参与者中,有95%的人希望公安机关推送最新诈骗案例预警加强网络个人信息犯罪防范宣传;有70%的人希望公安机关开展社区网络安防培训加强网络个人信息犯罪防范宣传;有100%的人希望公安机关制作短视频科普反诈技巧加强网络个人信息犯罪防范宣传;有80%的人希望公安机关联合学校/企业定向宣传加强网络个人信息犯罪防范宣传;有100%的人希望公安机关建立线上“一键查询”泄露风险服务加强网络个人信息犯罪防范宣传。(多选)

本次调查参与者中,有75%的人对公安机关保护公民个人信息工作非常满意;有25%的人对公安机关保护公民个人信息工作满意;有0%的人对公安机关保护公民个人信息工作不太满意;有0%的人对公安机关保护公民个人信息工作不满意。

三、相关建议

(一)深挖案件线索。切实发挥“净网行动”集中打击作用,边打边扩,以“成案率”为准绳,按照“找源头、挖链条、查漏洞、定管辖、固证据”等标准开展情报线索挖掘工作,主动挖掘一批侵犯公民个人信息犯罪案件线索。

(二)强化生态打击。贯彻生态打击策略,按照“一箭三雕”的思路开展破案攻坚,即侦办一起侵公案件,要循线打击“信息泄露环节、信息倒卖环节、信息使用环节”三个环节,全面摧毁犯罪链条。

(三)强化法律应用。针对公民个人信息认定、案件管辖、罪名适用、量刑标准、证据采信等司法实践问题,商请人民检察院、人民法院进行业务指导,达到诉讼一体的侦查目标,提升案件法律效果。

(四)整治网络乱象。全面落实“一案双查”制度,联合工商、工信、邮政等主管部门对电信营业厅、快递公司、房产中介、汽车销售等乱象突出的行业开展专项整治,严打行业“内鬼”,严惩APP非法采集信息行为,严整等级保护工作,全面筑牢安全防线。

(五)开展宣传教育。积累宣传素材,及时向社会通报新型犯罪手法和典型案件,让群众了解犯罪动态,扩大打击声势,震慑犯罪分子。联合主管部门以案说法,深入各行业主体开展内部宣传教育,自内而外消除行业安全隐患。